-

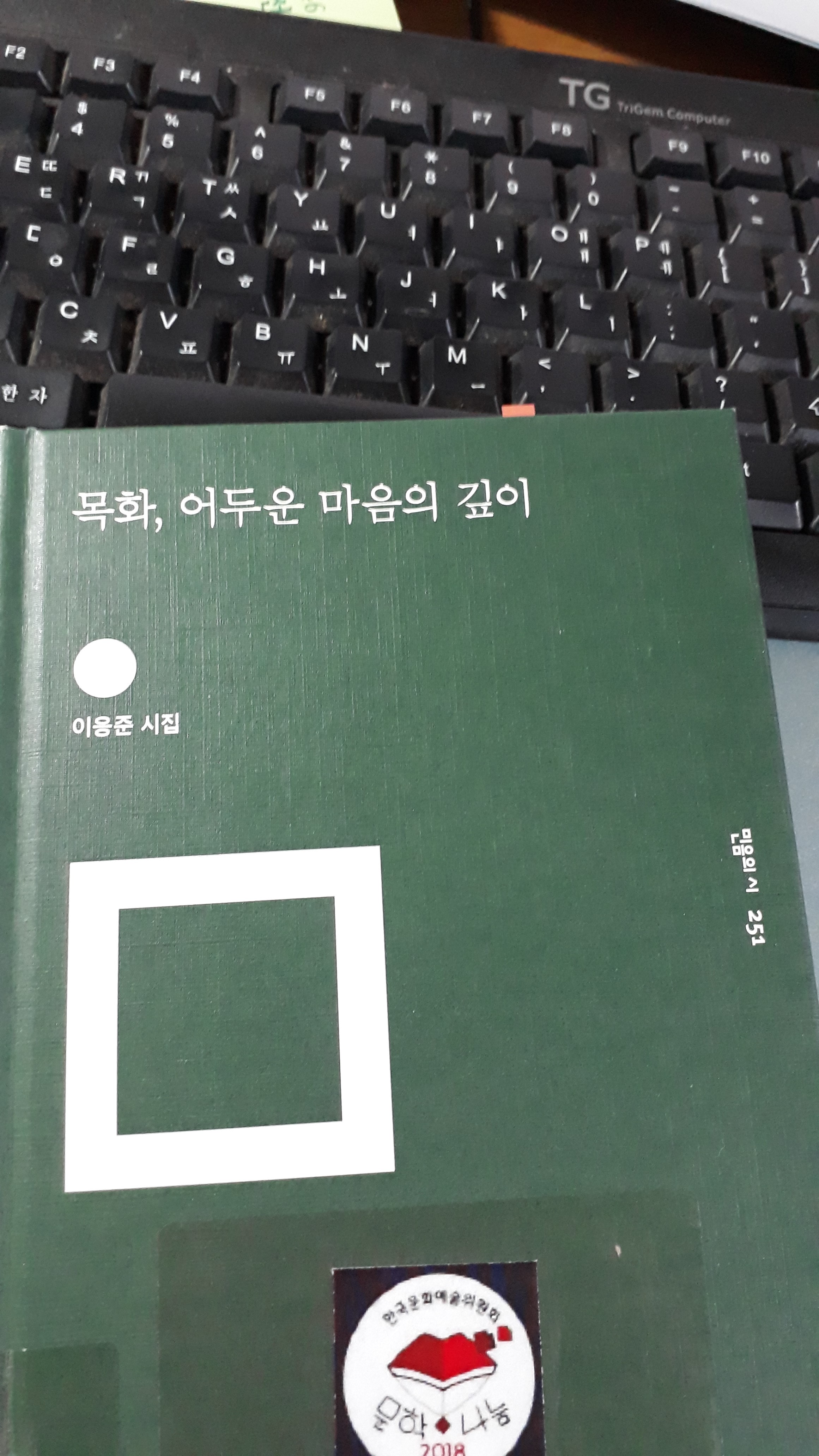

이응준: 목화, 어두운 마음의 깊이내가 읽은 시/내가 읽은 시집 2020. 11. 19. 16:02728x90

표제 시

목화, 어두운 마음의 깊이

낙타가 바라보는 사막의 신기루 같은 화요일.

슬픈 내 마음 저기 있네, 햇살과

햇살 그사이에 막연히.

목화, 내 여인. 나의 이별, 목화.

아름다웠던 사랑도 아름다운 추억 앞에서는 구태의연하구나.

절망과 내가 이견이 없어서 외로웠던 시절은 다 어디로 가서

나는 왜 아직 여기 홀로 서 있나, 막연히.

청춘은 폭풍의 눈 안으로 걸어 들어가는 등불이었지만

재가 되어 사그라지는 내 영혼에

상처로 새겨진 문양이여.

목화, 눈을 감고 있어도 도저히 보고 있지 않을 수 없는 목화.

어쩌면 혐오와 환멸은 인생이 자유로 가는 문이어서

계절이 흐르는 이곳에서는 절망의 규정마저도 바뀌는구나.

낙타가 쓰러져 죽어 있는 사막의 신기루 같은 화요일에

마지막으로 기도하듯

맨 처음 그리운 나의 주님.

목화.

기억하고 싶은 시

의지와 표상으로서의 슬픔

이들거리는 태양 아래

검은 도둑고양이 한 마리.

한산한 광장 한복판에서

나와 우연히

적과 적처럼

마주 서 있다.

아름답다.

신의 자존심을 닮은 저 짐승은

저 푸른 눈동자를 지니기 위해

온 우주를 헤매다녔다.

수모는 아름다운 것.

즐겁고 생각 없는 사람들은

외롭고 고달픈 명예를 함부로

도둑이라고 모함하는 구나.

그러나 가시밭이 불타는 것과

이유를 남기지 않고 사라지는 것과

사랑의 고통을 견디는 것과 애타게

신을 기다리다가 아예

신이 돼 버리는 것은 내가

너 하나를 만나려고

어젯밤 그렇게 뒤척였던 것은

아름답다.

문득 태어났고

무정하게 버려졌을 것이고

죽음이 마구 뒤흔들었으나

여기 이렇게

살아남았으니까.

시인의 말

요즘 같은 세상에서 내가 아직도 시인이라는 사실이

후회되지 않는 것은 아니다.

다만 내가 날 도저히 이해할 수 없고 용서할 수 없어서

그래서 남몰래 공포에 시달릴 적마다

만약 내가 시를 쑬 수 없었다면 어쩔 뻔했나 싶을 뿐이다.

세상에서는 이토록 천대받고 무용한 것이 내게는

차마 내 목숨보다 귀하다고까지는 말하지 못할지라도,

적어도 내 목숨을 지켜 줄 정도로는 귀하다.

그러니

어차피 그런 것이 세상이라고,

어쩔 수 없는 이 세상의 어려운 이치라고 믿으면서,

내게 남은 나머지 인생을 마저 살아 내고자 한다.

시는 나의 무기다.

2018년 9월

이응준

728x90'내가 읽은 시 > 내가 읽은 시집' 카테고리의 다른 글

이원하: 제주에서 혼자 살고 술은 약해요 (0) 2020.11.26 천수호 : 수건은 젖고 댄서는 마른다 (0) 2020.11.25 김희준 : 언니의 나라에선 누구도 시들지 않기 때문, (0) 2020.11.23 심재휘 : 용서를 배울 만한 시간 (0) 2020.11.23 문태준 : 우리들의 마지막 얼굴 (0) 2020.11.23